Dans les médias et les réseaux sociaux, les images de ces hommes et femmes en bleu distribuant du gel hydroalcoolique aux usagers du métro parisien ont fait l’objet de nombreux commentaires enjoués. Pourtant, derrière le coup de communication, des conditions de travail difficiles posent la question d’une mission vouée à se pérenniser. Reportage auprès de ces premiers de corvée.

Ils n’avaient pas imaginé qu’ils deviendraient, dès leurs premières heures de travail, une attraction pour les voyageurs du métro parisien. « À peine on avait commencé notre mission qu’il y avait plein de journalistes autour de nous, se souvient Peter, 42 ans, en poste à Châtelet-Les Halles avec quatre autres personnes. Je me suis même reconnu dans une des photos publiées », s’amuse-t-il. « C’est normal, les gens n’ont pas l’habitude, réagit sa compagne et collègue, Lenuta, 30 ans, c’est tout nouveau pour tout le monde ! ». Ces travailleurs, reconnaissables dans les couloirs du métro parisien à leur veste bleue, leur visière vissée sur la casquette et leur masque, ont surtout étonné avec leur énorme sac à dos muni d’un tuyau que prolonge un pistolet. Depuis lundi 11 mai, début du déconfinement progressif, ils inaugurent un nouveau travail dans les stations principales de la RATP. Leur mission : distributeur de gel hydroalcoolique. C’est l’intitulé même de leur contrat.

Postés à proximité des sorties des grandes stations de métro ou au niveau des points de jonction avec d’autres lignes, les travailleurs, à très grande majorité des hommes, opèrent aux heures de pointe : du lundi au vendredi, de 7h à 10 h et de 16h à 19h. Leurs profils : des étudiants en pause du fait du confinement ou des travailleurs précaires, souvent jeunes, dont les missions intérimaires ou les CDD se sont brusquement arrêtés. Sur leur sac à dos, le sigle de la RATP apparaît en grosses lettres mais ces travailleurs ne sont pas des agents de la régie de transports parisiens. Comme de nombreux autres sous-traitants de la RATP, ils sont intérimaires, recrutés pour une mission censée durer jusqu’au 5 juin 2020, au moins.

Du gel hydroalcoolique dans des sacs à bière

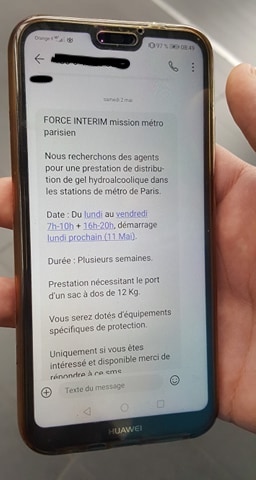

Tous ont signé un contrat qu’ils renouvellent chaque semaine soit avec Force Interim soit avec Samsic Emploi, la société intérimaire du groupe Samsic, spécialisé dans les services aux entreprises. C’est d’ailleurs une autre société du groupe, Samsic City, qui a obtenu ce marché de distribution de gel hydroalcoolique auprès de la RATP. Les gros sacs à dos sont, eux, la propriété du Stade de France. Jusqu’à récemment, ils servaient à la distribution de bières aux spectateurs des grandes rencontres de football ou de rugby. Lors de la préparation du déconfinement dans les transports, Samsic City a conclu un partenariat avec le Stade de France pour une réutilisation de ces sacs avec du gel hydroalcoolique à destination des voyageurs de la RATP. Une aubaine économique pour un marché qui assure le transport de près de 10 millions de personnes chaque jour. Selon la RATP, ces intérimaires seraient une trentaine, 80 selon Samsic City.

« La RATP met à votre disposition du gel ! N’hésitez pas ! Bonne journée ! » Il est 7h30 ce lundi 25 mai et à Châtelet-Les Halles, après les portes battantes qui mènent aux RER B et D, la voix guillerette de Lenuta détonne. La travailleuse d’origine roumaine, en France depuis 13 ans, ne manque pas d’enthousiasme vis-à-vis des nombreux voyageurs qui pressent le pas pour se rendre au travail. Elle n’hésite pas à aller au contact des utilisateurs du métro pour proposer du gel tandis que d’autres viennent spontanément à elle, tendant leur bras pour une petite dose avant de repartir très vite avec un “merci” ou un “bon courage” adressés à la jeune femme. Tous ceux rencontrés ce jour-là disent apprécier le service, comme Philomène, 55 ans, assistante maternelle. « On est tout le temps pressé, d’arriver au travail, de rentrer chez nous. Et aujourd’hui, avec ce virus, c’est vraiment important de se désinfecter les mains régulièrement dans les transports. Alors, leur présence nous aide beaucoup et ça nous évite de perdre du temps à chercher notre gel au fond du sac. »

12 kilos sur le dos : une pénibilité réelle

Le sac de Lenuta, qu’elle porte sur le dos quotidiennement pendant six heures malgré sa petite taille, pèse 12 kilos. « Ça va, je ne me plains pas. Heureusement, comme il y a du monde à ces heures-là, le gel part vite, ce qui allège aussi le sac. On le remplit tous les deux jours. » Lenuta ne se plaint pas car elle, qui travaille habituellement comme serveuse dans la restauration, n’a pas pu embaucher durant deux mois en raison de la situation sanitaire. C’est le cas d’un grand nombre des travailleurs rencontrés, des intérimaires sans revenus fixes pour qui ce type de travail, dans le contexte actuel, est indispensable pour subvenir à leurs besoins. Certains, d’origine étrangère, doivent également envoyer une partie de leurs salaires à leurs familles restées au pays.

À quelques mètres de Lenuta, Ghiles, collègue de 26 ans et étudiant algérien, a démarré son contrat le 13 mai 2020 après avoir reçu un SMS de Force Interim pour qui il a l’habitude de travailler. Depuis, la charge du sac le fait régulièrement souffrir.

« C’est un travail pénible. Depuis le début, je ressens des douleurs au niveau des épaules, c’est surtout le côté droit, je ne sais pas pourquoi, témoigne-t-il. Sans compter le fait qu’on est debout pendant 6 heures chaque jour, qu’on bouge beaucoup pour aller à la rencontre des voyageurs, en faisant des pas en avant, des pas en arrière… » À Gare de Lyon, Patrick, un des autres intérimaires distributeurs de gel posté juste avant les escaliers qui mènent au RER D et à la ligne 14 du métro, ressent lui aussi les mêmes douleurs. Pourtant, l’homme de 37 ans est un grand gaillard. « C’est aux épaules que ça fait le plus mal », raconte-t-il. « On a le droit à vingt minutes de pause toutes les trois heures, mais ça nous arrive de nous arrêter trois, voire quatre fois par vacation, précise Ghiles. Certains ont arrêté la mission à cause de la pénibilité ». En poste à Gare de Lyon depuis la mi-mai, à quelques mètres de Patrick, Jean, 25 ans, confirme. « Ici, quatre collègues ont abandonné le travail au bout de quelques jours. Ils n’ont pas tenu. Ils disaient que c’était difficile. »

Je lis, j’aime, je vous soutiens

Pour rester en accès libre, Basta ! a besoin de vous, lecteurs !

Soutenez l’indépendance de Basta! en faisant un don.

Selon les témoignages que nous avons recueillis, les intérimaires ne bénéficient d’aucun lieu de repos pour leurs pauses. Lors de notre rencontre à Châtelet-Les Halles, Ghiles prenait sa pause à l’endroit même où il est posté pour distribuer son gel aux voyageurs. « Moi, je continue à distribuer du gel aux voyageurs même quand je suis en pause, confie Patrick. Ils passent à mes côtés pendant que je m’arrête et que je suis accoudé à cette barrière. Alors s’ils me demandent, je leur donne ». Contactée, la RATP n’a pas répondu à nos questions à ce sujet.

Des sacs à dos ramenés au domicile chaque soir

Ce n’est pas tout. La pénibilité du travail poursuit ces intérimaires jusqu’à leur domicile. Comme ses autres collègues, chaque soir après sa vacation s’achevant à 19h, Jean trimballe dans les transports en commun son gros sac à dos qu’il doit obligatoirement ramener chez lui. Demeurant à Cergy, ses trajets pendulaires domicile-travail durent au moins une heure. « On nous a dit qu’il n’y avait aucune sécurité ici, qu’il y avait trop de passages dans les locaux de la gare de Lyon pour qu’on laisse les sacs. » Et que se passe-t-il s’il arrive quoi que ce soit aux sacs à dos chez les intérimaires ?

« Les sacs coûtent cher, environ 1000 euros chacun, ils ne nous appartiennent pas. Je n’avais pas les conditions de sécurité pour les laisser toute la nuit dans les locaux de la RATP », précise Bertrand Castagné, directeur général de Samsic City, l’entreprise du groupe Samsic qui a le marché de la distribution de gel auprès de la RATP. Problème : identifiés par leur gros sacs à dos, certains des intérimaires nous ont indiqué avoir été à plusieurs reprises « embêtés » par des voyageurs dans les transports. « Moi, ça m’arrive dans mon RER, quand je rentre chez moi le soir ou le matin quand je vais au travail, témoigne Patrick. Les gens me voient avec mon gros sac et ils me demandent du gel. Bah, je leur en donne ! »

Interrogé à ce sujet, le directeur général de Samsic City dit trouver cela « marrant », précisant également « avoir équipé les sacs de housses afin de cacher les inscriptions dessus ». Quant à la charge de 12 kilos que représente le sac à dos et des douleurs physiques que cela implique, Bertrand Castagné estime avoir été clair avec les intérimaires. « Dans la fiche de poste, nous avons été transparents sur les conditions de ce travail, sur le poids du sac à dos. Vous savez, ce n’est pas plus pénible que d’être ripeur derrière une benne à ordures ! Je n’ai embauché personne sous la contrainte ! C’est une belle opportunité pour ces gamins de 20 à 30 ans d’avoir trouvé un job dans ce contexte et avec des conditions de rémunération au dessus du SMIC, de se sentir utiles, d’avoir un engagement social, de vraies relations nouées avec les passagers. Chacun est libre de partir si les conditions ne sont pas supportables. » [1] À ce sujet, Bertrand Castagné chiffre à 10 % environ le nombre de personnes qui ont abandonné la mission en raison de la pénibilité du poste, « un petit turn-over », estime-t-il.

S’agissant de leur matériel, tous les travailleurs rencontrés assurent ne disposer que d’une seule et unique veste qu’ils doivent laver eux-mêmes chez eux. « Je la lave tous les soirs dès que j’arrive à la maison à 20h pour qu’elle soit sèche le lendemain matin », affirme Peter, en poste à Châtelet-Les Halles. D’autres reconnaissent ne la laver qu’une fois tous les deux ou trois jours. En revanche, aucun d’entre eux n’a été informé d’une prime quelconque qui leur serait versée par les sociétés intérimaires pour le dédommagement des frais d’entretien et de nettoyage. Un des contrats intérimaires de Force Interim que nous avons consulté ne la mentionne nulle part. Bertrand Castagné, le directeur général de Samsic City, assure de son côté que les vestes sont bien nettoyées par l’employeur malgré les différents témoignages qui le contredisent et précise « avoir repassé commande » pour l’achat de nouvelles vestes.

L’inspection du travail saisie

Selon nos informations, le syndicat Solidaires-RATP s’est étonné de ne pas avoir été informé de l’arrivée de ces travailleurs, ni par la direction de la régie ni par les présidents des Comités sociaux économiques des métros et des RER. Dans un courrier en date du 13 mai 2020 qui leur a été adressé et que nous nous sommes procuré, le syndicat a demandé des précisions quant à la mission de ces intérimaires, leurs conditions de travail et l’évaluation du risque, mettant en copie l’Inspection du travail qui s’est saisie du dossier. « On ne peut pas accepter que la RATP sous-traite le risque sans savoir les conditions d’employabilité de ces travailleurs. Nous n’avons à aucun moment été informés de leur présence, affirme François-Xavier Arouls, élu Solidaires à la RATP. C’est la raison pour laquelle nous avons saisi l’Inspection du Travail. Ces intérimaires travaillent dans notre entreprise, on ne peut pas fermer les yeux sur comment ils travaillent et comment ils sont traités. Nous, élus de la RATP, devons nous emparer de ces sujets ».